aus Mythos der Maschine

aus Mythos der Maschine

Das ganze Bild der »Rückständigkeit« ändert sich, sobald wir aufhören, frühere Technologien mit den provinziellen Maßstäben unserer eigenen machtbezogenen Kultur zu messen, mit ihrer Anbetung der Maschine, ihrer Vorliebe für Gleichförmigkeit, Massenproduktion und Massenkonsum und ihrer Geringschätzung von Individualität, Vielfalt und Auswahl, sofern diese nicht den Erfordernissen der Megamaschine entsprechen.

Wendet man die heutigen Kriterien an, dann waren tatsächlich alle Kulturen vor unserer eigenen erfindungsarm. Doch sobald wir erkennen, dass in der Handwerksproduktion, selbst wenn sie der Megamaschine diente, das Schwergewicht des Erfindens auf dem Künstlerischen lag, dann kehrt sich das Verhältnis zwischen den beiden Technologien um. In ästhetischer und symbolischer Hinsicht ist unsere gegenwärtige Kultur jämmerlich erfindungsarm geworden, seit das Handwerk und die damit verbundene Volkskunst im neunzehnten Jahrhundert ihre Lebenskraft verloren haben. Die Endprodukte in Malerei und Bildhauerei, zumindest jene, die sich am besten verkaufen, sind auf ein Niveau herabgesunken, das tief unter dem der frühesten paläolithischen Schnitzereien liegt.

Während utilitaristische Erfindungen bis zum neunzehnten Jahrhundert langsame und sporadische Fortschritte machten, waren ästhetische Erfindungen, die sich in einer Fülle von Stilen, Mustern und Formen ausdrückten, für jede Kultur, auch die bescheidenste, kennzeichnend. Wie schon bei den ersten Schritten, mit denen der Mensch sich über seine stummen tierischen Vorfahren erhob, sind bisher stets die stärksten menschlichen Energien in die Kunst des Ausdrucks und der Kommunikation geströmt; hier, und nicht in der Manufaktur oder im Maschinenbau, war die Hauptsphäre der Erfindung.

Selbst eine oberflächliche Bestandsaufnahme der ästhetischen Erfindungen zwischen 3000 vor Christus und 1800 nach Christus wäre eine gewaltigere Aufgabe, als eine Geschichte der Technik im eigentlichen Sinn des Wortes zu schreiben. Es wäre nicht weniger als eine umfassende Enzyklopädie aller Künste, der des Volkes wie der des Palastes; nicht nur als räumliche Formen, sondern als die Sprachen des menschlichen Geistes, in ihrem Reichtum und ihrer Subtilität der gesprochenen Sprache vergleichbar.

Ästhetische Erfindung spielte in den Bemühungen des Menschen, eine sinnvolle Welt zu errichten, eine ebenso große Rolle wie die praktischen Bedürfnisse; und auf Grund der Anforderungen, die sie stellte, war sie auch ein wichtiger Stimulus für die Technik. Die größten technischen Errungenschaften der antiken Zivilisation nach Vollendung der neolithischen Domestizierung lagen im Bereich der Baukunst und der häuslichen Künste. Vom frühesten sumerischen Zikkurat an war die Architektur Schauplatz einer Folge größerer Erfindungen; jedes Bauwerk war durch die Kombination von Volumen, Masse, Farbe, Ornamentik, Material eine neue Erfindung, die Vorstellungen von menschlichen und kosmischen Beziehungen ausdrückte und abwandelte. Die Pyramide, der Obelisk, der Turm, das Gewölbe, die Kuppel, der Kirchturm, der Kreuzgang, der Strebebogen, das bunte Glasfenster, das alles sind Beispiele ungebundener technischer Kühnheit, die nicht durch physische Bedürfnisse oder Verlangen nach materiellem Reichtum ins Spiel gebracht wurden, sondern durch das viel tiefere Streben nach Signifikanz.

Mag auch die Architektur, mit ihrer Verbindung vieler Künste und ihrer organischen Komplexheit, sehr wohl als Musterbeispiel ästhetischer Erfindungsgabe dienen, so weisen doch alle anderen Künste, selbst alltägliche Töpfe und Textilien, den gleichen Einfallsreichtum auf. Kein Produkt, auch kein gewöhnlicher Gebrauchsgegenstand, wurde als vollendet angesehen, wenn er nicht in Farbe und Form den unverkennbaren Stempel menschlichen Geistes trug. Diese Menge ästhetischer Erfindungen schneidet günstig ab im Vergleich mit der Gesamtmenge mechanischer Erfindungen in den letzten paar Jahrhunderten. Doch sie verdrängten keineswegs die Technik, wie die moderne Wirtschaft die Kunst verdrängt; die beiden Erfindungsweisen standen vielmehr in Wechselwirkung.

Die heutige Trennung von Kunst und Technik ist daher eine moderne Fehlleistung. Bevor die Maschine unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, bestand eine kontinuierliche Wechselwirkung zwischen quantitativer Ordnung und Arbeitseffizienz einerseits und qualitativen Werten und Zwecken, die die menschliche Persönlichkeit widerspiegelten, anderseits. Dem schöpferischen Ausdruck subjektiver Form die Bezeichnung Erfindung verweigern, heißt die Einheit des Organismus und die Rolle der menschlichen Persönlichkeit leugnen.

Die Herstellung von Musikinstrumenten, angefangen von der Hirtenflöte, der Trommel und der Harfe, ist mindestens so alt wie die Kunst des Webens. Vielleicht ist es kein Zufall, dass eine der frühesten Erkenntnisse in der mathematischen Physik Pythagoras‘ Entdeckung des Zusammenhangs zwischen der Länge einer schwingenden Saite und der Höhe des von ihr erzeugten Tones war. Weit entfernt davon, rückständig zu sein, brachten die subjektiven Künste nicht nur neue Formen und Stile hervor, sondern stimulierten auch ihrerseits mechanische Erfindungen. So konstruierte Hero von Alexandrien eine Windmühle, um eine Orgel anzutreiben, und später wurde Dampf erzeugt, um einen Orgelblasbalg in Gang zu bringen, lange bevor eine der bei den Kräfte benutzt wurde, um eine Mine auszupumpen.

Die Wechselbeziehung zwischen Kunst und Technik blieb zu beider Vorteil in den langen Zeiten handwerklicher Kleinproduktion erhalten. Die Geige, deren Vervollkommnung nicht nur die Barockmusik, sondern auch alle spätere Orchestermusik so viel verdankt, war an sich eine außergewöhnliche Erfindung; denn das einfach aussehende Instrument, wie es in Cremona hergestellt wurde, bestand aus siebzig einzelnen Teilen, deren jeder seiner Funktion entsprechend aus besonders gewähltem, präpariertem und geformtem Holz bestand; und die Kompositionen waren ebenso Erfindungen wie die Instrumente, auf denen sie gespielt wurden.

Schon die oberflächlichste historische Betrachtung der Künste enthüllt eine Fruchtbarkeit in der Erfindung von Formen, die bis zum neunzehnten Jahrhundert in der utilitaristischen Maschinentechnik nicht ihresgleichen hatte; und die Entwicklung neuer ästhetischer Formen stellte neue Ansprüche an den technischen Erfindungsgeist, wie in der langen Reihe der Textilerfindungen, historisch beginnend bei den Webern von Damaskus über die Teppichweberei des Mittelalters bis zu den komplizierten ornamentalen Mustern, die den Anstoß zum Jacquardwebstuhl gaben; dieser unterstreicht übrigens meine frühere Behauptung, denn die komplexe Lochkartensteuerung des Jacquardstuhls diente als Modell für die spätere Erfindung von Sortier- und Rechenmaschinen.

Kurz, auch in den Epochen, die rückblickend als Zeiten der Stagnation erscheinen, hielt der Fortschritt in den dekorativen, symbolischen und expressiven Künsten an. Lange vor der Dampfmaschine und dem mechanischen Webstuhl wurden hier die ersten großen Fortschritte in quantitativer Produktion gemacht: nicht nur dank der Druckerpresse, sondern auch in den Künsten des Gravierens, Radierens und Lithographierens, die es ermöglichten, Bilder – oft solche der größten Künstler – in beliebiger Menge und zu erschwinglichen Preisen für den privaten Hausgebrauch herzustellen.

Kurz, auch in den Epochen, die rückblickend als Zeiten der Stagnation erscheinen, hielt der Fortschritt in den dekorativen, symbolischen und expressiven Künsten an. Lange vor der Dampfmaschine und dem mechanischen Webstuhl wurden hier die ersten großen Fortschritte in quantitativer Produktion gemacht: nicht nur dank der Druckerpresse, sondern auch in den Künsten des Gravierens, Radierens und Lithographierens, die es ermöglichten, Bilder – oft solche der größten Künstler – in beliebiger Menge und zu erschwinglichen Preisen für den privaten Hausgebrauch herzustellen.

So waren nicht nur ästhetische, sondern auch mechanische Erfindungen zum Zweck der Erzielung oder Vervollkommnung rein ästhetischer oder symbolischer Ergebnisse charakteristisch für einen großen Teil der noch nicht automatisierten Produktion. Dieser Beitrag wurde selbst in seinen technischen Implikationen von jenen unterschätzt, die Technik auf die Eroberung von Zeit, Raum und Energie zu reduzieren pflegen. Jene Handwerkstraditionen, die vor allem mündlich und durch persönliches Beispiel weitergegeben wurden, konnten nicht so leicht verlorengehen oder zerstört werden, da sie weltweite Verbreitung hatten. Wenn China jemals vergessen hätte, wie man glasierte Töpfe herstellt, dann hätten Japan oder Italien einspringen können. Wären alle Werkstätten einer Stadt niedergebrannt worden, dann hätten die einzelnen Handwerker, sofern sie mit ihren Werkzeugen entkommen waren, sie ersetzen können. Der Krieg mag weitere Verbesserungen verzögert haben, aber die neolithische Technologie, mit ihrer weltweiten Verbreitung, konnte nicht vollständig unterdrückt werden, bis die Megatechnik ebenso universal geworden war.

Um eine so weit verbreitete Tradition zu zerstören, muss man die ihr zugrunde liegende Kultur und die menschliche Persönlichkeit restlos vernichten. Und dieses Ergebnis wurde schließlich, nach dem sechzehnten Jahrhundert, durch »die Erfindung der Erfindungen« erzielt, die der Maschine den Vorrang gab, der einst dem Handwerker-Künstler gehört hatte, und die Persönlichkeit auf numerierte Bestandteile reduzierte, die auf die Maschine übertragen werden konnten.

Ironischer-, aber auch tragischerweise geschah dies gerade an dem Punkt, wo die demokratische Technik, die in den kleinen Werkstätten konzentriert war, endlich über genügend mechanische Kraft gebot, um es mit den Leistungen der Megamaschine aufzunehmen. Mit der Einführung kleiner Kraftmaschinen, die die quantitative Produktion hätten erhöhen können, ohne die ästhetische Sensibilität und die persönliche Kreativität zu untergraben, hätte die Blüte der Kunst, die in Europa vom dreizehnten Jahrhundert an zu verzeichnen war, ihre Fortsetzung finden können. Eine echte Polytechnik war im Entstehen, imstande, die Ordnung und Leistungsfähigkeit der Megamaschine mit der schöpferischen Initiative und der Individualität des Künstlers zu versöhnen. Doch innerhalb weniger Jahrhunderte wurde das ganze System durch die neue unpersönliche Marktwirtschaft und die Auferstehung der totalitären Megamaschine in neuer Form unterminiert.

Im Handwerk gab es viele Prozesse, die ohne weiteres durch die Maschine verkürzt, vereinfacht oder vervollkommnet werden konnten, so wie zum Beispiel die Töpferei durch die Erfindung der Töpferscheibe vervollkommnet worden war. Wer, wie ich, einmal das Vergnügen hatte, zuzusehen, wie ein altmodischer Drechsler in den Chiltern Hills in England einen trockenen Holzklotz mit einer Axt in zwei gleiche Teile spaltete und dann auf einer mechanischen Drehbank mit Leichtigkeit und Präzision ein Stuhlbein drechselte, wird wissen, dass es keine unbedingte Feindschaft zwischen Handwerk und Maschine gab. Ganz im Gegenteil; unter persönlicher Kontrolle war die Maschine ein Segen für den freien Arbeiter.

Zwei Denker haben im vorigen Jahrhundert sehr schnell begriffen, dass eine fortgeschrittene Technologie, mit kleinen Maschinen und billiger Elektrizität arbeitend, den Vorteil bietet, die intime menschliche Größenordnung und damit auch die gemeinschaftliche Zusammenarbeit in engem persönlichen Kontakt wiederherzustellen, ohne auf die Vorteile rascher Kommunikation und Beförderung zu verzichten: Peter Kropotkin und Patrick Geddes. In seinem Buch Felder, Fabriken und Werkstätten umriss Kropotkin diese potentielle neue Ökonomie. Es ist interessant, dass Norbert Wiener, dessen eigene wissenschaftliche Arbeit die Automation förderte, zwei Generationen später, ohne die früheren Analysen von Kropotkin, Geddes und mir selbst zu kennen, diese Möglichkeiten wiederentdeckte.

Doch die vorherrschenden Kräfte des neunzehnten Jahrhunderts, einschließlich des autoritären Kommunismus von Karl Marx, verharrten auf der Seite der großen Organisationen, der zentralisierten Leitung und der Massenproduktion, ohne im Arbeiter mehr zu sehen als einen Bestandteil der Megamaschine. So wurden diese Möglichkeiten nur im modernen amerikanischen Haushalt mit seinem Aufgebot an automatischen Heiz-und Kühlanlagen, Waschmaschinen, Mixern, Schleifmaschinen, Teppichklopfern, Polier- und Reinigungsgeräten zum Teil ausgeschöpft. (…)

Das ist ein Kapitel aus der Mitte von „Mythos der Maschine“, einem gigantischen 800 Seiten-Buch, woraus man jedes Kapitel hier zitieren könnte, weil dieses Werk die Zivilisationskritik von William Morris teilt und in den großen Zusammenhang stellt:

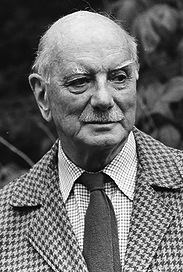

„Der ‚Mythos der Maschine‘ ist ein Buch, in dem ein Gesamtbild der Entwicklung des Menschen gezeichnet wird – seiner Kultur und seiner vermeintlichen Fortschritte. Eines der großen Bücher unseres Jahrhunderts. – Lewis Mumford ist der bedeutendste Historiker der Technik und der industriellen Entwicklung.“ (Umschlagtext)

Erschienen 1967/70 in den USA. Die deutsche Ausgabe hatte in den 70er Jahren mehrere Auflagen. Das ganze Buch als pdf ist im Internet zu finden.

Lewis Mumford (1895-1990) hatte sich auch intensiv mit William Morris auseinandergesetzt, während sein persönliches Leitbild Patrick Geddes war, ein Pionier der Soziologie und der Stadtplanung, der selbst wiederum (wie Morris) an John Ruskin anschloss. Mumford schrieb 1922 in „The Stories of Utopias“ über News from Nowhere und verfasste 1968 (während er den „Mythos der Maschine“ schrieb) einen eingehenden Artikel über Morris in der New York Book Review: „A Universal Man“.